智能交通——未来的交通是什么样子的?

智能交通——未来的交通是什么样子的?

上一周学习了李彦宏大佬前一段时间出的一本书《智能交通》,有些许收获和想法,在这里分享一下。

智能交通

智能交通应该是什么样的?

这里有一个场景,

前一天晚上你和家人商量好和家人一起外出野餐,

晚上在家就想好了明天的安排,

预约一辆自动驾驶汽车,

明天早上9点到家门口接你,

按照你的要求导航到商场购物,

并且提示你预约商场附近的停车位,

到了商场附近,下车,

你和家人一起去逛商场买东西,

汽车自动按照预定安排自行前往预约到停车位。

购物完毕,在出商场时,点一下接送按钮,

就出现离你最近的接人位置,

你前往指定位置,

汽车也自动到指定位置接你上车,

上车之后,继续前往你们要野餐的目的地。

而这个过程中,

你很奇怪,

一路上居然没有堵车,

你有些疑惑,

竟然在观察路上的交通信号灯,

它们竟然是动态调节红灯和绿灯的时长,

你在想,

它们是怎么能知道绿灯的时长调整到多长才是最合适的,

怎么才能交通顺畅,也避免发生交通事故,

你又想,

这座城市是不是其他地方的交通状况也和你现在的地方一样,

那么多的路口,这么复杂的交通网,

每天车水马龙,它是怎么变的如此畅通。

下面正式进入今天的主题,尝试解释一下上面情景中出现的一些问题,《智能交通》的四个关键要素:人、车、路、环境。先来说一说大家可能都有所了解的智能汽车。

智能汽车

书中提到未来10~40年,自动驾驶汽车将是将是智能交通的关键变量,它将为解决交通安全问题提供新思路和新方案。

研究表明自动驾驶汽车比人类开车更安全,听起来有点反常识,但是公安部数据表明,人为因素造成的交通事故比例占到90%,如果能避免这些人为因素,不就可以将交通事故降低90%。

按照SAE分级标准来看,自动驾驶技术共分六个等级,分别是:

- 完全由驾驶员进行驾驶操作的L0;

- 拥有车道保持系统和自动制动系统的L1;

- 搭载自适应巡航、紧急制动刹车等功能的L2;

- 不需要手脚待命但需要驾驶员保持注意力集中的L3;

- 限定道路和环境条件完成所有驾驶操作的L4;

- 以及在任何场景下车辆可完成所有驾驶操作的L5。

目前已经在售的汽车上搭载的自动驾驶技术如:特斯拉的NOA、蔚来的NOP、以及小鹏汽车的NGP等功能,都还属于L2级别辅助驾驶,允许车辆在特定条件下按照高精地图导航规划的路径自动巡航行驶。

高级别的自动驾驶最大的挑战是“无人”,这意味着,整个自动驾驶系统要能独立操控汽车,独立完成定位、感知、决策等动作,并且实现99.9999%成功率的目标,这些需要系统、AI、通信、芯片等各种技术的配合,挑战非常大,但是我深信未来无人驾驶一定会普及。

智能交通的未来我们在上面的一个场景中畅想了一下,但是在传统汽车和智能汽车更替的过渡阶段交通会变好吗?

书中给出了一个统计数据,一般司机每开一百公里,平均就会出现 12 次急刹车的行为。只要司机踩一脚刹车,后面的司机就得跟着踩刹车。这样刹车再启动的行为,一次可以传导好几公里,整个道路的通行效率就会下降。

而当车流中有了自动驾驶的汽车,通行效率就会得到明显的改善。一个仿真实验里,在“8”字形的道路场景当中,14 辆车中加入 1 辆自动驾驶的车,就能使平均车速提高一倍。原因是,自动驾驶汽车通过与前面的汽车之间保持缓冲,减少刹车次数,从而提升了车流的通行速度。

但是这只是一种理想情况,现实中的情况是交通的拥堵状况由技术最差的司机和最低配得车决定,在智能与不智能的混合阶段,群体中最差的个体决定了整个交通的畅通性,可以类比水桶效应。

所以在这个阶段,我们又该做些什么才能提升道路的畅通性呢?

书中有一个方案,叫做信控,准确地说是智能信号控制。

智能信控

智能交通要解决的难题是“怎样保障人们出行的安全和高效”,这个难题在道路交叉口展现得最充分。

来自不同方向的车辆和人群都在交叉路口汇集,让这里成了城市中大部分拥堵的源头。在交叉路口,协调各方通行的就是信号灯。随着技术的发展,智能信号灯控制成为主流趋势。

现在很多厂商都在朝“灯看车”这个目标努力,但是很多厂商达成的效果并不好。为什么呢?主要有两个原因:

一是,输入给智能信号系统的数据,不准确、也不全面。

二是,系统在计算时间的时候,仅仅考虑了单个路口,而不是对某个路段、某个区域,甚至整个城市所有的路口做全盘考虑。

如何改进这两点呢?

首先,用更先进的设备,如AI视觉技术、地磁、线圈,以及导航、车辆轨迹等互联网数据,在数字世界里,建立一个和物理世界一样的平行世界,信息越精确,信控就越精准。

一个好的智能信控系统,也会把行人的保障优先级提高。即使这个方向已经没有车了,但是摄像头检测到了行人,那系统会再把行人的行走速度考虑进来,计算绿灯时长,而不会直接掐断绿灯。

有了新技术,单个路口提供的数据更加准确了,也比原来多了更多的数据维度。那就要考虑更进一步的问题了。交通路网既然是一张网,不是一个个独立的点,就得让路口联动起来。

智能信控是一个复杂的系统,也是当下非常切实的解决拥堵的手段。

除了智能信控,缓解路口拥堵的智能交通管理方式还有两种非常值得关注:动态限速和预约出行。

先说说动态限速。很多人都觉得,车速快,通行效率就高。其实并不是这样的,在高峰时段,不做限速反而可能更容易造成拥堵。

中国工程院院士郭仁忠曾经举过一个例子,当车辆通过某个信号灯的路口时,限速 30 公里每小时,它的通行效率比 40 公里每小时,甚至 60 公里每小时都要高。

当然,每个路段的情况不一样,这个限速不一定是 30 公里每小时,但如果我们可以感知到道路的车流量变化,让限速能实时变化,协调车流和道路之间的关系,那就能够提高道路整体的通行效率。

再说说预约出行。根据麻省理工学院的学者在特定路段的测试,当有 60%的车辆参与预约出行,平均出行效率会提高 50%,这是非常可观的效果。

那你可能会说,如果每次出行都要预约,多麻烦呀。其实并不麻烦。每天出行者们几千万次的地图导航请求,就是一个个的预约行为。出行者什么时候出发,多长时间会到达哪个路段,那个路段到时候会有多大的流量,这些都是可以预测的。我们可以根据这些数据,为出行者规划出行,减少拥堵。

地图

智能交通的未来我们在上面的一个场景中也使用到了地图,这里的地图被称为“高精地图”。

之所以被称为“高精地图”,是因为地图如果要为自动驾驶服务,就不能像传统地图一样,只提供道路级导航信息,它还得精确到每一条车道上,高精地图的都精确度首先是标记地图要素都位置要更精确,达到分米级、厘米级别,其次是采集的数据维度更安全。

同时地图更新的时效性要更佳及时,也就是客观世界的变化必须以最短时间体现到地图里。小到路口新装的电子眼、临时的限速指示牌,大到新规划的公交路线、新开通的城市道路,还有临时的交通管制、拥堵和事故等,这些变化,如果没有第一时间更新到地图里,就会影响出行效率和出行安全。

现在这些信息主要靠车的定位信息和交警部门反馈,但是我们知道智能汽车全身有很多摄像头,每天都会采集很多数据,单独靠地图公司是没法天天都派采集车去采集数据。

未来我们可能去征求私家车车主的同意,利用私家车采集到的信息,通过大数据进行对比,与交警部门的公告确认,实现地图数据的小时级、分钟级的自动更新。

想要发展自动驾驶,高精地图是必不可少的基础性支撑。未来,当越来越多汽车搭载高精地图,我们就能够清楚知道每个时刻、每个位置的车流量和车速。甚至对未来的某个时刻,路网中即将有多少辆车,它们要前往哪条路的哪个车道,也能有精准的数据。从这个纬度看,地图就像未来智能交通的末梢神经,能时刻帮助城市管理者感知交通的脉搏。

书中讲到“全局优化”这个概念,与此相对应的个体优化,你看现在的地图,主要就是为个人出行服务,它提供的导航选择,比如用时最短、收费较少、里程最少等,都是在最大化个体的收益,并不会考虑别的车要怎么开。但是,当每一辆车都只以最大化个体收益为目标时,交通系统的整体效率,反而不是最大的。

想要实现全局优化,我们不仅要通过分析城市大脑的数据,把交通整体效率的最优解给计算出来,还要通过地图,去干预每辆车的驾驶行为。

这就好像每一台车里都配备了一个交警,“他”可以实时指挥每一台车,按照整体交通效率最高的方式来行驶。“他”也许会告诉你:“现在开 30 迈,下一个红绿灯就可以不停了”,或者“跟前车保持 10 米的距离,你会更快到达目的地”,又或者“现在从最左车道换到次左车道,那样车速可以更快”。当有足够多的用户遵从这些建议时,交通系统的整体效率就得到了提升。

这里我想到一个场景,一个救护车运送一个需要急救的人,之前我们会看到,虽然会有车辆让行,但是遇到真的堵车,救护车也没有办法;但如果是智能交通,一个救护车运送一个急救的人,上报紧急需求,地图通过计算,规划路线,适当干预其他车辆的驾驶行为,计算出一条最优路线,分秒必争,可能就挽救了一条鲜活的生命。

停车

有车的朋友一定遇到过停车难的问题,其实这个问题可以分解为两个问题:

- 一是停车位够不够,

- 二是停车位的利用率好不好。

书中提到国家统计局发布的数据,到 2020 年末,我国民用汽车的保有量达到了 2.8 亿,但停车位只有 1.19 亿。而车位和车辆最合理的比例是 1.1:1,车位要比车辆数量多才合理。这么算下来,全国停车位缺口有将近 2 亿。停车位不够,这是个现实问题。

有朋友说,多建的不就好了,建当然要建,建多少,在哪儿建更合理,利用率更高呢?这是个问题,还有另外一个问题,我们现有的停车位真的利用好了吗?

书中讲到,解决目前很多城市停车难的问题,不是要一步到位地建设增量,而是要先盘活存量,提高车位资源利用效率。

这里有两个方法:

- 一是全量连接

- 二是精细化管理

全量连接简单解释,就是通过互联网共享商场、公共停车场、小区等等地区的停车位信息,就像你在电影院选座一样,哪里有空位看一眼你就知道了,导航的时候,直接带你或你的车到停车位上。

精细化管理就是通过车位管理系统,停车场的“僵尸车”,道路边的违法停车,车位管理系统直接发送提示消息,提醒车主挪车,如果超过时长不挪车,信息会直接推送到交管部门。

解决停车问题,实际上是在做“还路于行”,把道路归还给出行,让“把车停下来”更好地为“让车跑起来”服务。

高速

高速公路,在我们的交通出行中扮演了非常重要的角色。越来越多的人开车自驾游会选择走高速;甚至在很多大城市,人们日常通勤也会走高速。但是,你只要稍微回忆一下自己的经历,尤其当你是一位司机的时候,就会发现跑高速和跑城市道路的体验很不一样。

高速路是一个封闭系统,两个城市之间的高速路常常只有一条,两个高速路口的出口大多距离很远,高速路还都是单向设计,不能掉头。

城市道路中有很多路口,这些路口都是节点,路口的信号灯、摄像头都可以共享节点的信息,但是高速路只有很少的节点,实现智慧高速,就得让高速路也有自己的可控的节点。

怎么新增智能节点呢?现有的例子就是增加智慧灯杆,可以根据车流量情况、天气情况自动调节亮度、色温,还可以和其他能见度检测仪、专用摄像机、路面检测起、边缘计算设备等职能联动。

你可以这么理解,每个路灯都能连接到一个云端的“智慧大脑”,它可以将自己监测到的信息通过大脑,共享给其他设备。如果看到有事故发生了,电子路牌就展示“前方多少公里处,有事故发生,请小心驾驶!”,如果你的车是智能汽车,车路协同的情况下,你在车里也能收到语音提示信息。

书中还提到智慧高速有两个值得探索的方向,全天候通行和高速路自动驾驶。

说起高速自动驾驶,目前的L2级别的智能汽车,在高速路上基本可以实现自动驾驶、自动跟车,不过现在的自动驾驶还只能辅助驾驶,我们已经迈出了一步,未来的“无人驾驶”还会远吗?

全天候通行,就是要解决恶劣天气下的通行安全问题,而解决这个问题就要用到车路协同。

车路协同

车路协同,简单讲就是车、路、人观景之间能够做到实时动态的交互联动。

有这样一个场景,一辆汽车,开到路口,路口的摄像头等设备检测到车流量、车速等信息,再把这些信息实时反馈给智能信号灯,系统自动调节红绿灯的时长,让车辆快速通行。

目前在自动驾驶方面,有两条主要的技术路线,一个是单车智能,另一个就是车路协同。百度选择的是车路协同这一方案,而与此相对的是谷歌和特斯拉选择的单车智能。孰优孰略,现在还犹未可知,都有发展的空间。

但是从兼容性来考虑的话,车路协同,可以兼容当下存在的交通难题,以及未来自动驾驶汽车普及时的过渡阶段的难题。

车路协同,可以解决视野盲区、极端天气等交通安全问题,在提升交通效率方面,也能发挥很大作用。

车路协同,

- 首先需要利用现有的信号灯、摄像头,获取数据,

- 同时要建立智慧大脑,让路变得更加智慧,

- 其次智能汽车增加,或者传统汽车改装,实现车与路的信息交互。

车路协同怎么保障数据安全?这里书中提到可以通过设立智慧交通运营商来解决这个问题。

什么是智能交通运营商?你可以类比中国移动这样的电信运营商,电信运营商负责的是一个城市通信网络的安全和稳定,为公众提供通信服务。智能交通运营商也类似,它可以作为城市交通数据的运营主体,同时也负责保障数据的安全。而且因为交通数据很敏感,它必须由政府或者国有资本主导成立,接受政府管控。

MaaS:一站式出行

这是一个诞生于欧洲的理念,M-A-A-S,是 Mobility as a Service 的缩写,可以翻译成“出行即服务”。简单来说,它是一种出行服务的模式,呈现出来的就是一个平台,一个可供所有人使用的应用系统。一个城市的 MaaS 平台,会把城市里所有类型的交通工具都整合起来,数据共享,统一调度,统一支付,统一管理。

设想一个准时赴约的场景。MaaS 方案可能是这样的:

你要出门约会了,

输入目的地,

平台会提醒你,

如果现在打车过去,你会迟到半小时,

建议先打车到地铁站,坐一段地铁,

出站后再打车。

好,你确认这个方案后,

一辆短程网约车就来接你了,

把你送到了地铁站。进地铁站,也不用买票,

平台会提醒你哪一节车厢人少有座,

快到站还会提醒你准备下车。

等你走出地铁站,

网约车刚好开到你所在的那个出站口,

一分钟都不耽误,直接把你送去目的地。

你结束行程,虽然切换了三种交通工具,但是在一个平台,直接一键统一支付,效率一下子就提上来了。

如果各类交通资源都能得到高效利用,不同的交通工具做到无缝的衔接,就能减少人等待、切换的时间,让日常出行体验更加顺滑。

就我个人体验来讲,在上海,目前地铁、公交、轮渡都可以通过手机App大都会来乘坐,当然也可以NFC上海交通卡或者实体交通卡来实现一站式出行,而且,在你乘坐地铁、公交换乘的过程中2个小时以内都是有优惠的。只是类似共享单车这种还没有接入到上海大都会平台。

百度:一家人工智能公司

大家应该都知道,百度是做搜索起家,PC时代,百度通过做搜索引擎一度成为中国最厉害的互联网企业,但是在移动互联网时代,百度真是干啥啥不行,之前是曾经的BAT第一,现在市值约占AT任意一个的二分之一。

但是在另一个领域——人工智能方面百度已经投入了十多年,今天要说的就是百度基于人工智能在自动驾驶方面的一些探索。

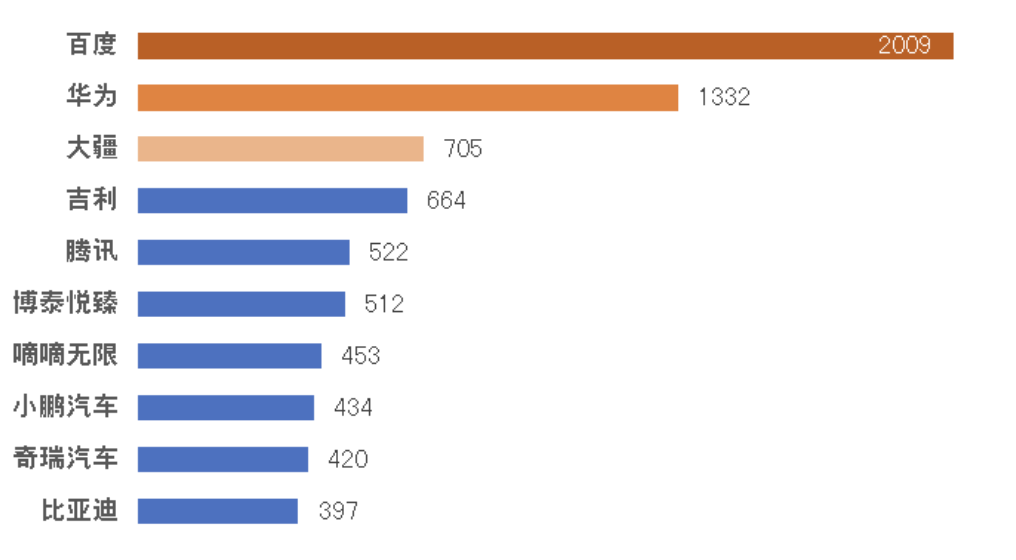

这里有一些数据说明一下百度在自动驾驶上的成就,下图为2021年中国自动驾驶专利排行榜TOP10,百度2021年申请专利2009项排名第一,自动驾驶相关专利总计3000余项。讲自动驾驶,百度是专业的,现在我们更应该把百度当成一个做人工智能公司,而不是一个搜索引擎的公司。

提到智能交通,也许你会立刻想到现在的智能汽车,诸如特斯拉、蔚来、小鹏等等,然而智能汽车只是其中的一个参与方。智能交通是智能城市的组成部分,智能城市又是智能社会的一个重要因素。

基于这样的终局思考,百度的从自动驾驶技术研发,逐渐延伸到智能汽车制造、车路协同、智能交通、数字城市运营等方面,几乎是全球为数不多的进行全面布局的公司。

截止2022年百度的市值是500多亿美元,按照自动驾驶技术的发展,猜测未来百度的市值会重新上涨起来,达到3000亿美元甚至更高,华为想成为智能电动汽车的博世,而百度开源的自动驾驶解决方案——阿波罗很可能成为汽车的操作系统,在将来成为手机操作系统的Android,PC中的Windows这样的存在。

过去的畅想

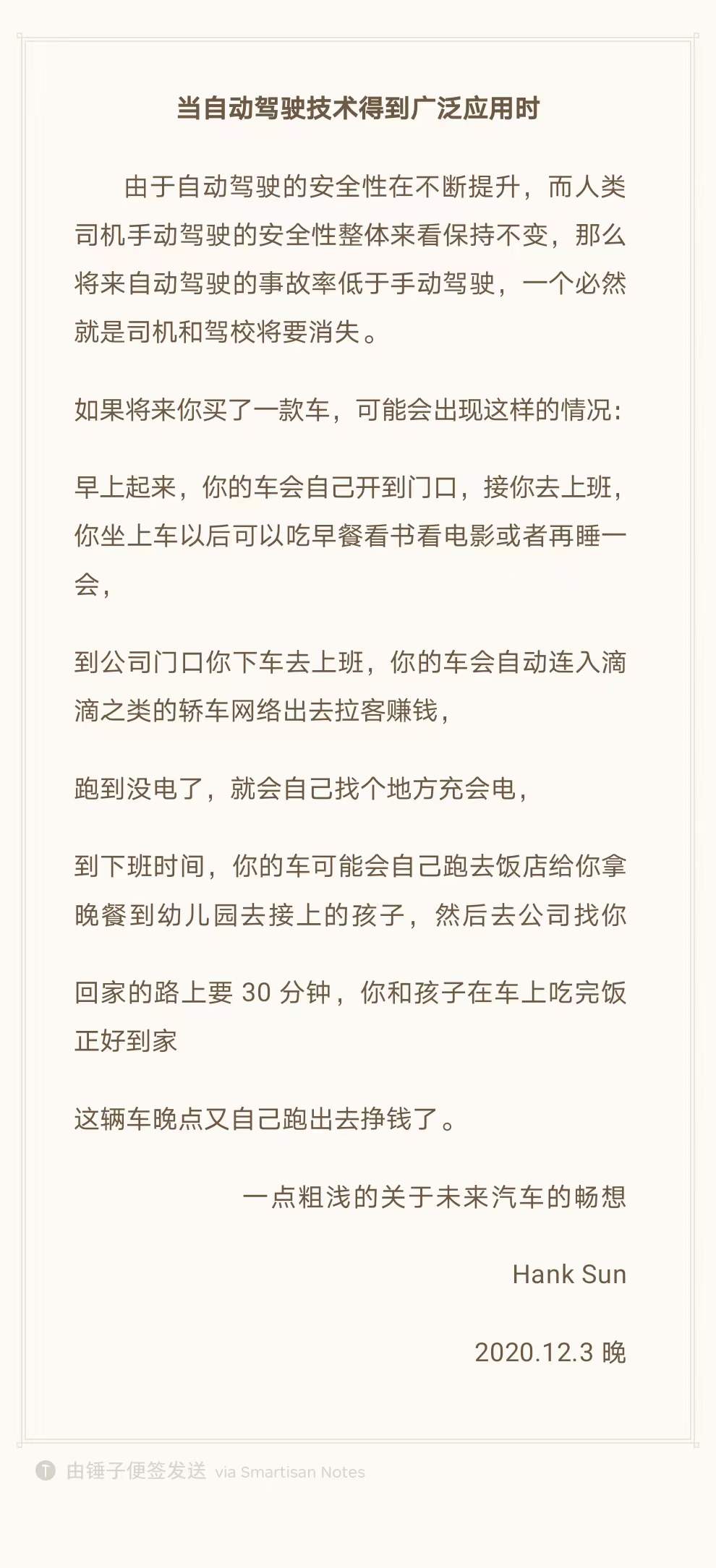

在2020年底的时候,写过一点关于自动驾驶的一点点畅想,如下图

尾声

读完《智能交通》这本书之后,在2022年2月的最后一天,我们可以上升一个纬度,未来的智能交通,或许就是文章中提到几个,甚至比之更佳完美的场景。

其他碎片

在传统汽车和智能汽车过渡的时期,在冬奥园区里已经出现了一种新的职业5G云代驾,不用人走到跟前就可以帮你开车,代驾的驾驶员只需要坐在办公室里,就像你玩游戏拿个手柄,在游戏里开车一样,驾驶员坐在办公里,就控制了你的汽车把你送回家。

百度开源的自动驾驶技术解决方案——Apollo 阿波罗,可能成为像Android,Windows一样普世的底层基建。

之前的地图按照个人利益最大化,做计算推荐;现在根据大数据以整个社会交通的流畅度做推荐是不是真的最好;地图公司会不会对这种以个人利益最大化的要求收费,当以整体交通流畅度做计算,某辆车的从起始位置到目的地的时间可能不是最短,但地图公司是否会以花钱购买最优解,或者说花钱来省时间。