我们该如何学习?开始建立自己的知识库吧

凯文凯利的《必然》一书中说道:“我们正在进入一个需要不断给自己打补丁的时代,你将永远处在升级的过程中……

开放我们的大脑

保持一个初学者的心态

保持一个初学者的心态,像孩子一样,对一切事物充满好奇心

很多人都会出现达克效应,“承认自己的“无知”,什么是我们知道的,什么是不知道的,对所有的事情都充满好奇,让自己回到孩子的状态

达克效应是一种认知偏差现象,指的是能力欠缺的人在自己欠考虑的决定的基础上得出错误结论,但是无法正确认识到自身的不足,辨别错误行为。这些能力欠缺者们沉浸在自我营造的虚幻的优势之中,常常高估自己的能力水平,却无法客观评价他人的能力。发现这个现象的Dunning和Kruger因此获得了2000年的“搞笑诺贝尔心理学奖”。

开始往我们的脑子里输入知识,而不是信息

举例说明:

- 信息:马路上的大妈骂街、电视里的新闻联播、抖音上的美女热舞、微信里的表情斗图

- 知识:简单来说就是那些被实践、验证、相信的规律或方法

区分“经验”和“规律”

幸存者偏差:是一种逻辑谬误,选择偏差的一种。过度关注“幸存了某些经历”的人事物,忽略那些没有幸存的(可能因为无法观察到),造成错误的结论。——维基百科

我们可能听过很多成功人士的分享,他们是如何如何成功的,却很少听到失败者出来讲自己失败了,这些成功的人,就是那些幸存者,所以,我们应该去区分这些成功者的成功的过程,是不是知识幸存者自己的经验或者说是经历。

规律:是在某种范围内或某种条件下,事物间的必然本质联系,具有客观性,普遍性,相对性和唯一性。

区分“优质”和“劣质”

见真识假

学习某个领域的东西,先找这个领域最出名的经典书籍、文献,可以看看厉害的前辈的推荐,最优质的内容往往不多,我们只是被那一堆的衍生作品迷了眼。

如果我们刚刚进入一个新的领域,建议先从经典入门级的书开始读,这有助于快速掌握这个领域内的基础概念,基础概念的夯实对后期的学习帮助巨大

之后再去看同行业的其他书,判断它是否值得阅读

存入知识

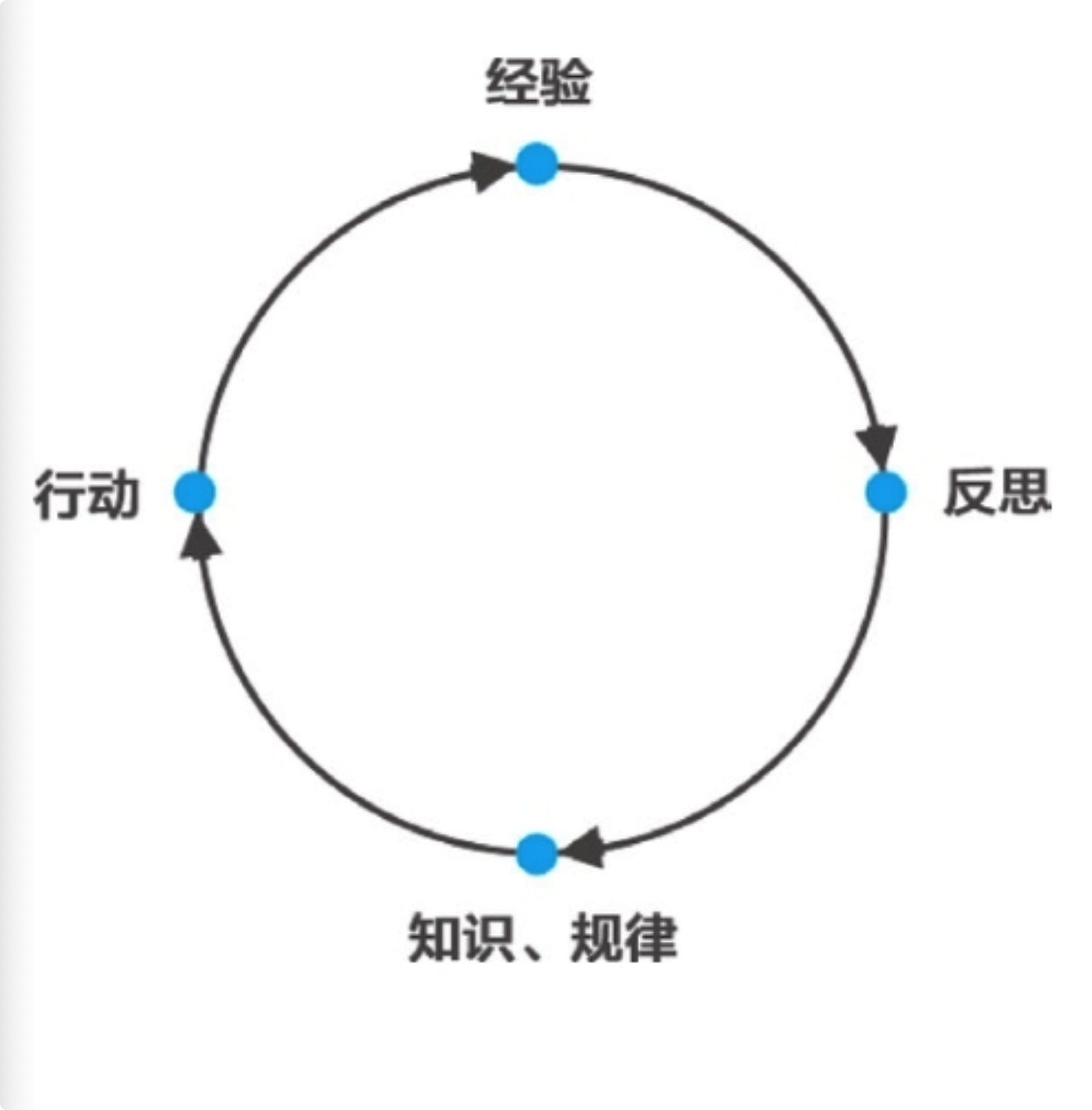

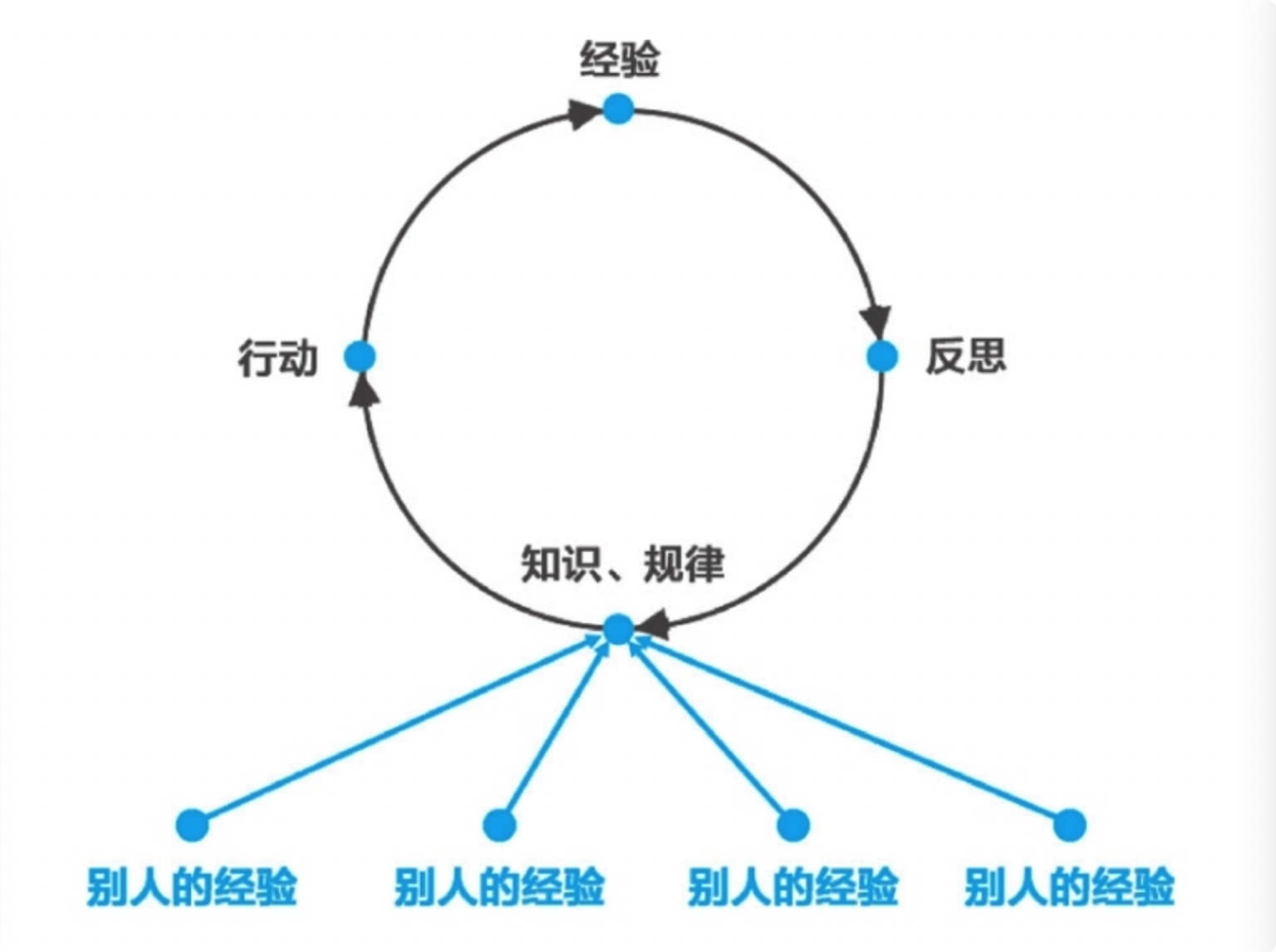

自我学习循环

库博学习圈:把经验升华成了知识、规律,从而指导我们的行动,如下图:

向巨人学习

我们一直都是站在巨人的肩膀上,开拓进取。

建立自己的知识库

找一个管理知识的笔记软件,如:印象笔记、有道云笔记、Notion、语雀等等

把知识分类归档,可以参考知识树🌲的分类逻辑

把知识结构化,

我们之所以感觉在互联网上,看了很多知识,但感觉用处不大,是因为这些知识都是碎片化的,彼此之间没有结构。这就像我们买了一堆汽车零件回来,每一个零件看上去都很好,但是堆在一起,依然是一堆零件,而不是一辆车,根本无法使用。

这也是为什么很多真正爱学习的人,比较反对在互联网上碎片化学习,而更愿意看书的原因。就是因为一本好书,它的知识是结构化的,学完一本书,就像装配上了一件已经组装好的武器,能够解决一系列问题。

把知识结构化的能力

方式一:根据MECE法则[2]自己拆解、组装:

MECE法则,是麦肯锡咨询顾问芭芭拉·明托在《金字塔原理》中提出的一个思考工具,意思是“相互独立,完全穷尽”,也常被称为“不重叠,不遗漏”。

方式二:站在巨人的肩膀上

有些领域知识的结构化已经非常成熟了,你可以直接拿来使用,比如一些经典书籍的目录,一些领域的全局示意图等,都是把这个领域里所有的分类以及彼此之间的逻辑关系给画好了,你直接拿来使用即可

建立与知识的链接

每一次新知识的加入,都需要与原有知识做一次链接,它才能成为你大脑中的一部分。你需要在整理收藏夹的同时,对笔记做一次再加工,可以是为内容重新排版,画出你认为重点的部分;也可以写上几句评语和感悟,加深理解。总之,就是要让这个新知识和你本人发生一次深度接触,而不仅仅是让它存到你的个人图书馆里去积灰。

使用知识

打开大脑,放入知识,形成结构,你的个人图书馆将慢慢铸建成型。

但是,如果你的学习仅仅到此为止的话,你顶多就是个图书管理员,管理着偌大的知识库,却从来不使用!听的时候很激动,想的时候很感动,合上书后一动也不动,人到中年时发来一声叹息:学了很多知识,却依然过不好这一生……

废话,学了很多知识,当然是过不好一生的!

要过好一生,你得“使用”知识!